根据上级部门工作安排,我局委托上海同济城市规划设计研究院编制了《青州市历史文化名城保护规划(2021—2035年)》,如有意见和建议请书面反馈至青州市自然资源和规划局。

一、公示时间:2021年4月29日至5月29日

二、意见和建议反馈方式

1、电子邮箱地址:qzgh01@163.com(请注明“青州市历史文化名城保护规划公示”标题)

2、信件寄往:青州市旗城路567号城建大厦七楼711室

邮 编:262500

联系电话:0536-3318675

联 系 人:刘刚 曾庆达

一、总则

(一)规划目的

为加强青州历史文化名城保护,落实国家文化发展战略,保护和弘扬青州地方优秀传统文化,延续城市历史文脉,推动优秀传统创造性转化、创新性发展,彰显青州名城价值特色,凸显青州文化自信;为拓展青州历史文化名城价值体系,进一步完善青州历史文化保护体系,科学保护与合理利用历史文化资源;为全面保护古城风貌,加强保护管理与实施,改善人居环境,指导城市保护和更新协调发展,适应现代社会物质和精神发展需求,提升城市活力,增强人民群众获得感,促进城市经济社会全面协调可持续发展,特编制本规划。

(二)规划范围

本规划范围分为三个层次:

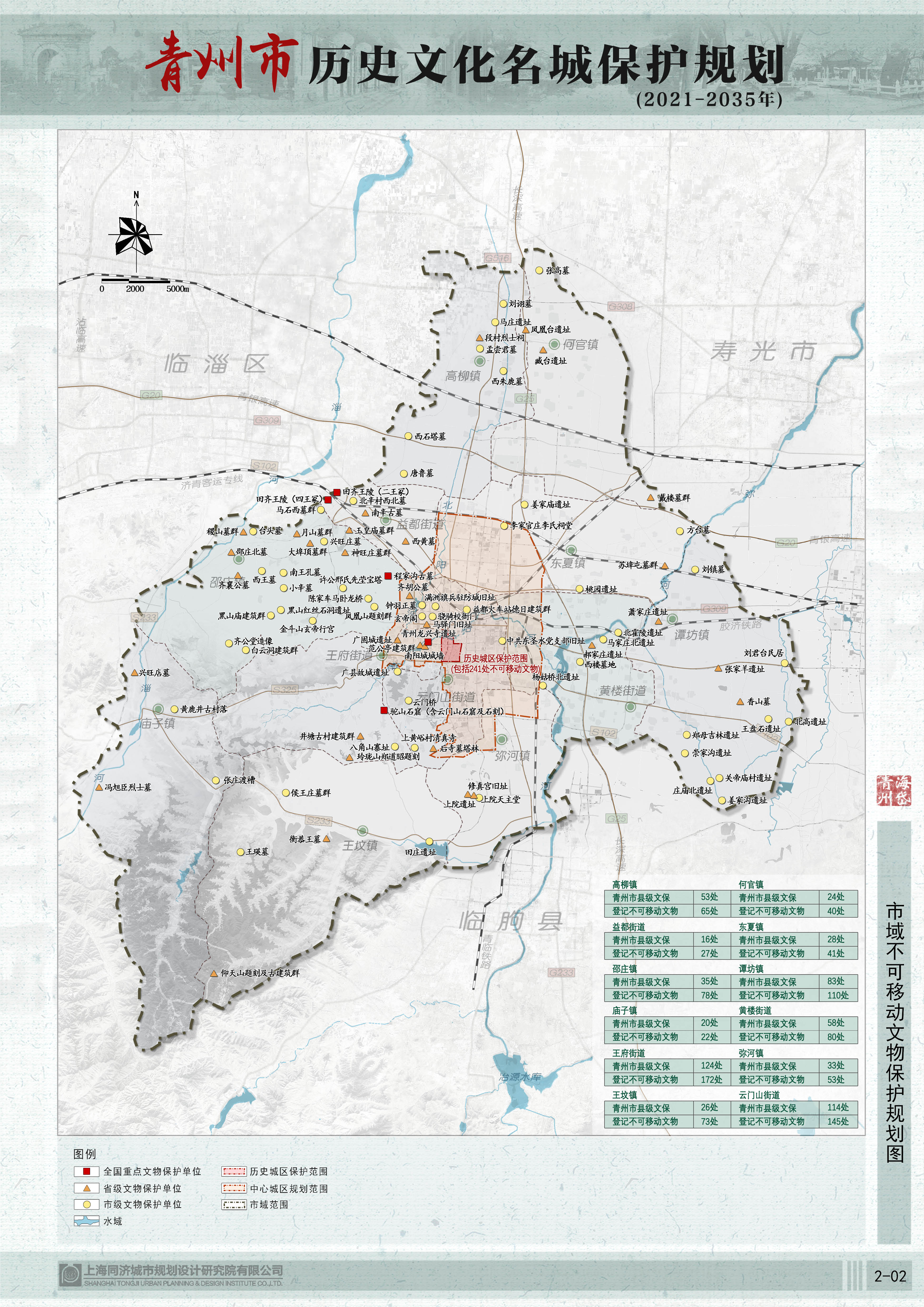

1、市域层面

全域范围包括青州市域行政辖区范围,总面积为1569平方公里。

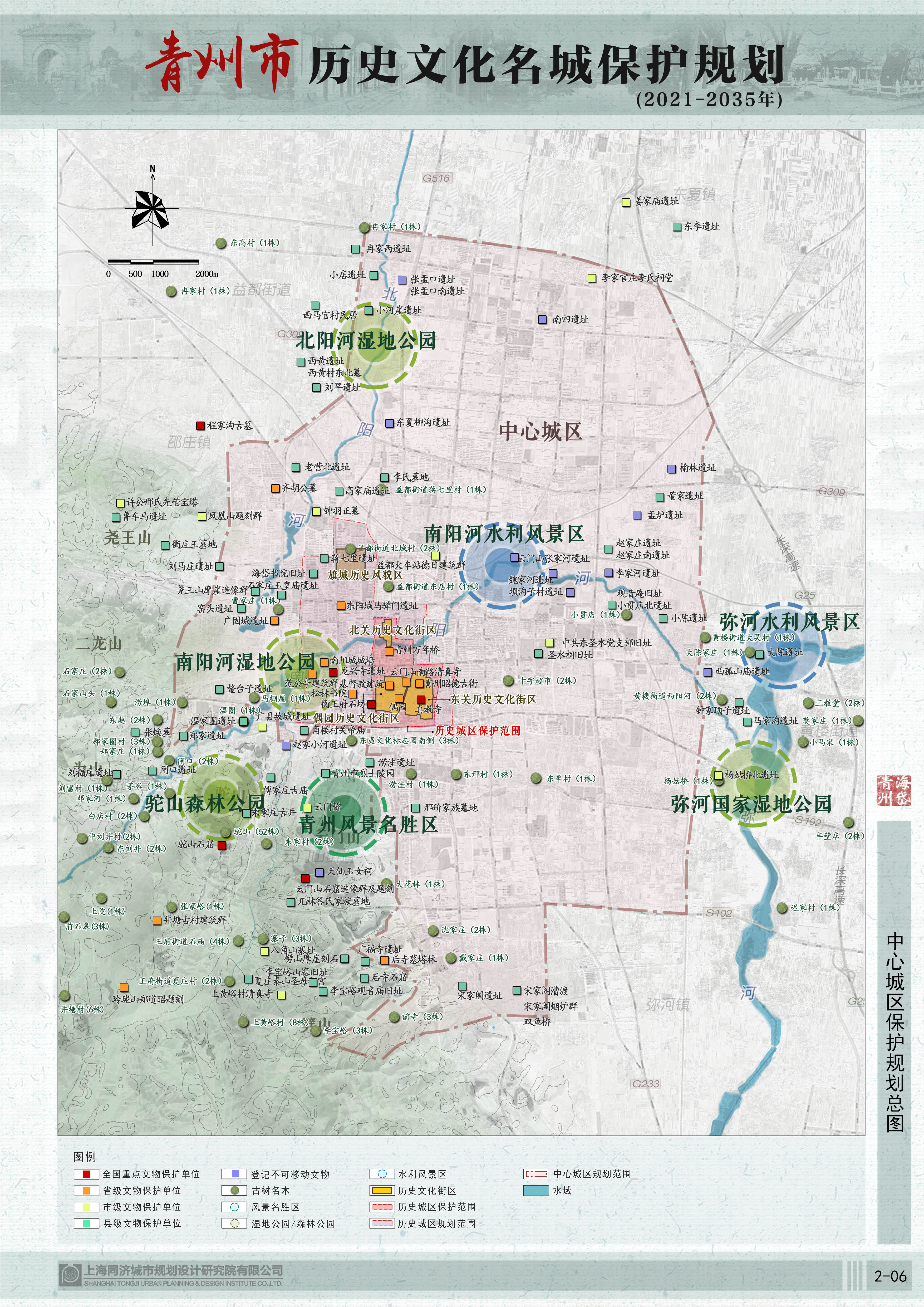

2、中心城区层面

中心城区范围,即《青州市城市总体规划(2018-2035)》确定的中心城区范围,总面积为151平方公里。

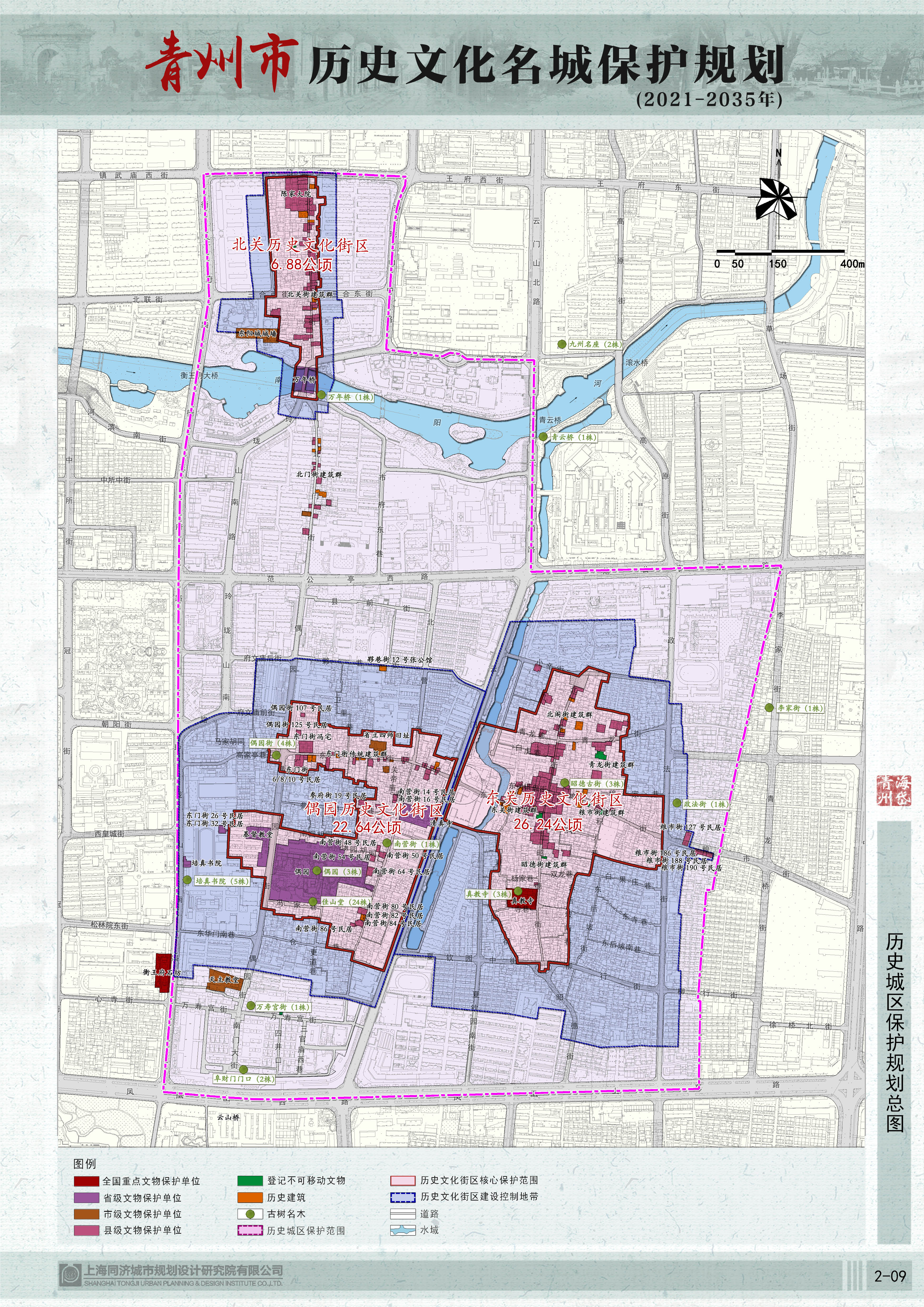

3、历史城区层面

历史城区规划范围,东至海岱中路、云门山北路东侧,过尧王山西路北折,以衡王府路为界;西至西关路,南至凤凰山西路、凤凰山东路一线;北至富民路,驼山路以西以旗城街为界,总用地面积约11.5平方公里,主要包括东阳古城、南阳古城、旗城、东关圩子城及古驿道。

历史城区保护范围,东至李家街、青龙桥街、南崖头街一线,西 至衡王府路、玲珑山南路一线,北至镇武庙东街,南至凤凰山西路、凤凰山东路一线, 总用地面积为2.97平方公里。

(三)规划期限

规划期末为2035年,近期目标年为2025年。

(四)名城价值与特色

1、“面山负海古诸侯”,青州是山东一千多年的政治、经济、军事、文化中心。

青州有两京通衢之称,是山东地区联系四周的交通要冲,工商业发达,文化繁荣,以青州为代表的青齐文化独具特色,流播深远。

2、“三迁四筑”,青州是鲁中北地区人类聚落建设发展历史最连续、全面的见证。

先秦东夷文化遗址的发现出土,“三迁四筑”的城址变迁演变,以及东关圩子城、北关旗城、胶济铁路火车站德日建筑群的建设,跨越了自先秦至民国各个历史时期,几乎包括各个类型和功能的传统建筑,形成了独特的历史性城市景观。

3、“地阔物丰,人烟万室”,青州是东夷文化、青齐文化的核心承载地。

青州至今保留的青州文物古迹与历史建筑丰富集中,有五座城池遗址、三片历史文化街区、一座王府宫城遗址,906处不可移动文物、75处历史建筑、432处非物质文化遗产,以衡王府石坊、真教寺、龙兴寺遗址等为代表的文物古迹在全国具有重要的影响,对研究古代建筑、政治、经济、艺术、宗教等具有重要价值。

4、“三山叠翠,双城对峙,一水中流”,青州是中国古代营城建设的杰出典范。

青州古城的山水城市空间特征十分突出,古城形如卧牛,保持着较好的明清州府城市建设格局, 是山东历史最悠久、内涵最丰富、规模最大、保存最完整的传统州府城市,体现出中国传统城市的选址理念和明清传统州府城市的建设体系与思想特征。

5、“具五方之人,成一都之会”,青州是中国多民族融合、多宗教共生的代表。

青州历代发达的经济文化,也促进了民族宗教的多元交融,以满族旗城、回族东关聚居区为代表,形成了汉、蒙、回、满各族和谐相处的地方民生特征,以松林书院、龙兴寺遗址、真教寺为代表,形成了儒、佛、道、清真、基督多教派交融共生的地方宗教特色。

二、保护原则、保护目标和保护体系

(一)指导思想

历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。尊重城市发展规律,端正历史文化名城保护发展指导思想。处理好城市开发建设和历史文化遗产保护利用的关系,坚持与时俱进,用改革的思路、创新的意识,把保护与开发、建设有机结合起来,切实做到在保护中发展、在发展中保护。提高名城发展持续性,弘扬优秀传统文化,延续城市历史文脉,塑造城市特色风貌,改善城市人居环境,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。

(二)保护原则

1、“应保尽保”的原则

2、“整体保护”的原则

3、“突出重点”的原则

4、“分类保护”的原则

5、“积极保护”的原则

(三)保护目标

充分挖掘青州历史文化资源,延续名城历史文脉;全面构建青州名城保护体系,完善名城保护机制;在城市发展建设中始终贯穿名城保护意识,协调保护与发展的关系;彰显城市特色,改善宜居环境,树立城市形象,增强文化自信。

(四)保护体系

构建市域、中心城区、历史城区三个历史文化空间保护层次,形成涵盖物质和非物质两个方面,包含历史城区历史名镇传统村落的传统格局与历史风貌以及与其相互依存的自然景观和环境、历史地段、文物保护单位和已登记尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑、历史环境要素、与历史文化密切相关的自然遗产与景观环境、非物质文化遗产以及优秀传统文化等8个类型的青州名城保护内容体系。

三、市域历史文化保护

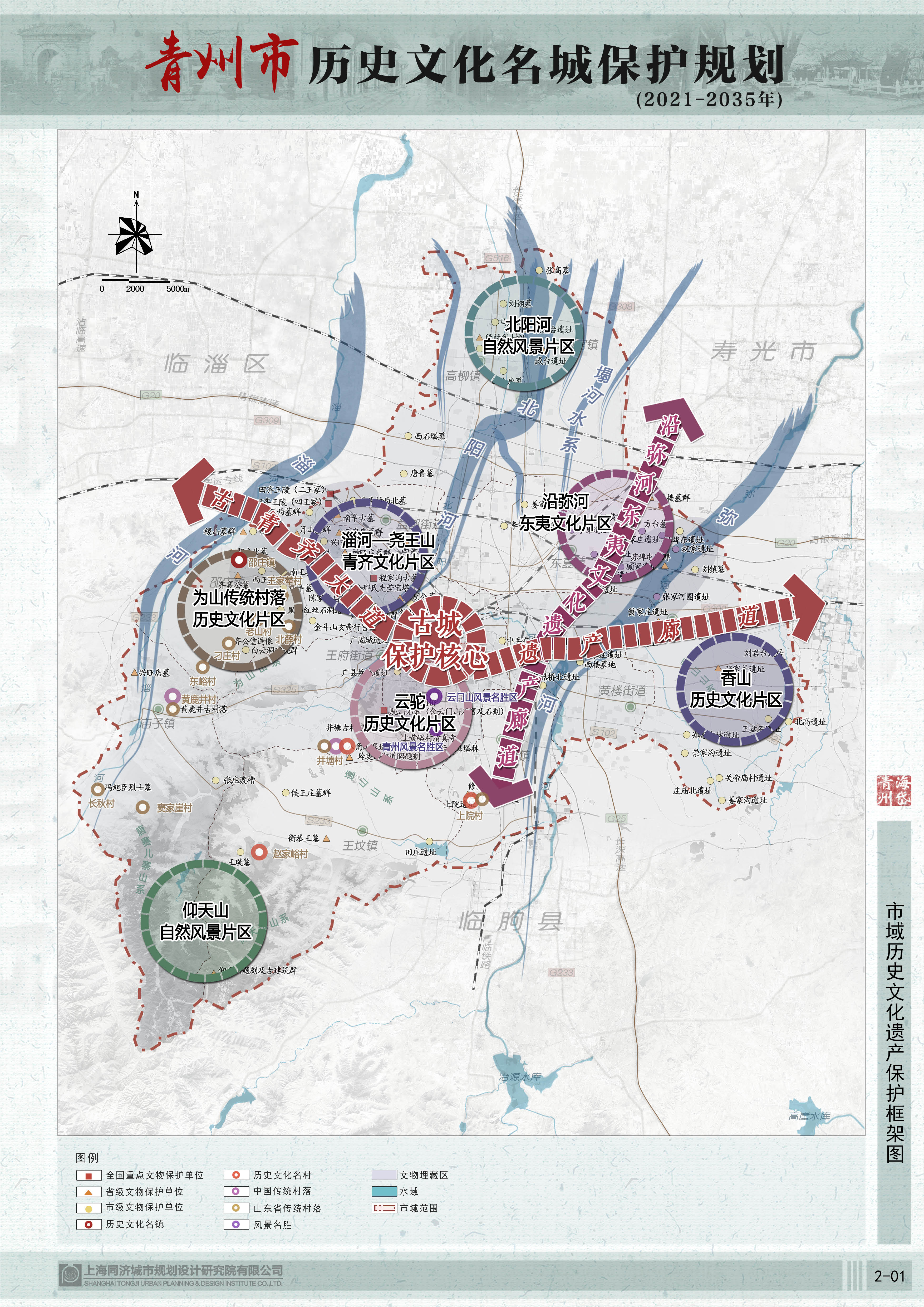

(一)保护结构

加强对市域历史文化脉络的梳理以及各类城乡遗产保护,构建市域“一核、两轴、七片”的历史文化保护空间结构。

一核:青州古城保护核心;

两轴:古青齐大道遗产廊道、沿弥河东夷文化遗产廊道;

七片:淄河—尧王山青齐文化片区、为山传统村落文化片区、仰天山自然风景片区、云驼历史文化片区、沿弥河东夷文化片区、北阳河自然风景片区、香山历史文化片区。

(二)市域历史村镇保护

保护山东省级历史文化名镇1处:邵庄镇。

保护中国传统村落2处:王府街道井塘村、邵庄镇黄鹿井村。

保护山东省级历史文化名村3处:王坟镇赵家峪村、王府街道井塘村、弥河镇上院村。

保护山东省级传统村落8处:弥河镇上院村、邵庄镇王家辇村、邵庄镇北薛村、邵庄镇刁庄村、邵庄镇东峪村、庙子镇窦家崖村、庙子镇长秋村、邵庄镇老山村。

(三)市域自然遗产保护

全面保护市域内自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、水利公园,古树名木,提出分类保护措施。

保护国家级风景名胜区1处:青州风景名胜区,省级风景名胜区1处:云门山风景名胜区;国家级森林公园1处:仰天山国家森林公园,省级森林公园1处:驼山森林公园;潍坊市级森林公园3处:双镇流域森林公园、双镇流域森林公园、双镇流域森林公园;青州市级森林公园3处:黑山森林公园、神仙门山森林公园、雀山森林公园;省级自然保护区1处:青州仰天山省级自然保护区;国家级湿地公园1处:弥河国家湿地公园,省级湿地公园1处:阳河湿地公园;国家级水利风景区3处:弥河水利风景区、仁河水库水利风景区、阳河水利风景区。

四、中心城区保护

(一)保护框架

构建中心城区“一心、四区”的保护框架。

一心:即青州古城核心保护区;

四区:即北阳河齐文化保护区,广县、广固故城历史保护区,云门山历史保护区,南阳河历史保护区。

(二)保护重点

1、保护山水格局

保护以云门山、驼山、南阳河、北阳河、弥河、青州风景名胜区、驼山省级森林公园、弥河国家湿地公园、阳河省级湿地公园,南阳河水利风景区、弥河水利风景区等城市山体绿地形成的空间自然环境。

保护山水自然环境,保护青州“南枕山麓,北距河流”的山水格局,保护依山傍水建城的城池格局。

2、保护视线通廊

保护中心城区、历史城区与云门山、驼山的视线通廊,严格控制视线通廊内新建建筑的高度,禁止沿山坡无序新建建筑破坏山体,影响视线廊道。

保护南阳河、北阳河沿线的景观环境及视线通廊,保护水体环境,保持河水洁净和水质卫生,禁止污水直接排放进入南阳河、北阳河,控制南阳河两侧建筑高度。

五、历史城区保护

(一)保护要求

整体保护和延续老城历史格局与传统风貌,重点保护历史城区内的传统街巷,应保持原有空间尺度以及曲折有致的空间界面,商业街巷立面应当保持传统样式,严禁占用道路、沿街沿河开放空间及绿地广场等公共空间。

历史城区内现有建筑实行分类保护与整治措施,重点修缮文物建筑和历史建筑,积极改善传统风貌建筑,保持或恢复其原有风貌。大力整治与历史城区传统风貌不协调的其他建筑,按传统建筑样式予以改造或更新。

历史城区内新建、改建、扩建的建筑物,严格控制其建筑高度、体量、色彩、风格等方面与历史城区传统风貌相协调,采取渐进式、微更新模式,防止乱拆乱建,维护传统格局,延续历史风貌。

历史城区内用地、交通、基础设施与服务设施的调整完善,既要满足保护古城历史环境的需要,也要满足改善古城人居环境的需要。

(二)城池环境的保护

整体保护青州古城城址形态,重点保护“两城对峙,一水中流”的整体格局,保护满族旗城的传统格局,重点保护南阳城遗址、东阳城遗址、东关北阁遗址等城垣遗存,严格保护南阳河、护城河的环境,保护与城址水系相关的码头、古桥、驳岸等附属设施。

运用景观提示的手法,凸显古城城垣轮廓,对于已消失的城门楼等城址节点,结合绿地、开放空间等在原址设置标识牌,展示历史文化信息。

(三)历史地段的保护

历史文化街区是重点保护的历史地段,为整体保持和延续青州名城特色与风貌,根据历史城区传统街巷、文物保护单位和历史建筑的保存、分布状况,规划划定3处历史文化街区,分别为偶园历史文化街区、东关历史文化街区、北关历史文化街区。

历史文化街区的保护界线分为核心保护范围和建设控制地带两个层次,街区保护范围面积为核心保护范围和建设控制地带面积之和。

(四)文物保护单位和历史建筑的保护

保护历史城区内各级文物保护单位222处,其中全国重点文物保护单位3处、省级文物保护单位9处、潍坊市级文物保护单位10处,青州市(县)级文物保护单位200处。

保护尚未核定为文物保护单位的登记不可移动文物31处。

保护历史建筑42处。

(五)历史环境要素的保护

保护古树名木、古井、古桥梁、特色铺地、古堤坝等历史环境要素。

(六)功能发展定位

历史城区作为青州名城保护的主体,具有相对完整的历史格局与环境风貌,规划以文化博览、传统商贸、生活居住、休闲旅游为主要职能,集中展现名城特色与价值。

历史城区以保护整治为主,采取小规模、渐进式的有机更新模式,在政府主导下逐步完善配套设施,改善人居与旅游环境,在此过程中应注重历史风貌特色的保护。

增加历史城区内与文化博展、休闲旅游功能相适应的公共服务设施。迁出历史城区内工业仓储用地,优先考虑名城保护、公共服务等功能配套。

六、非物质文化遗产的保护

青州市非物质文化遗产代表性项目类型包括民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗10大类。

保护各级非物质文化遗产432个,其中国家级保护项目1个,山东省级保护项目11个,潍坊市级保护项目43个,青州市(县)级保护项目377个。

七、实施保障机制的完善

健全相关法规体系,建立协调运作机制,完善资金保障制度,建立多元化的保护资金筹措机制,完善社会参与制度化建设。