寻古青州 | 上院遗址

龙门崮下,圣水东流。漫山灯笼恋枝头,依依难道分手。

全真道修真山阳,宋太祖龙卧桥头,旗杆下聂氏风流,各自几度春秋。

若瑟堂百年风雨,清凉寺遍地枯草,衡王墓荒了坟头,紫阳玄武依旧。

历史几度改写,谁是王侯贼寇,守得绿水青山,遍是万世千秋。

区区义坡立石,最解个中缘由。

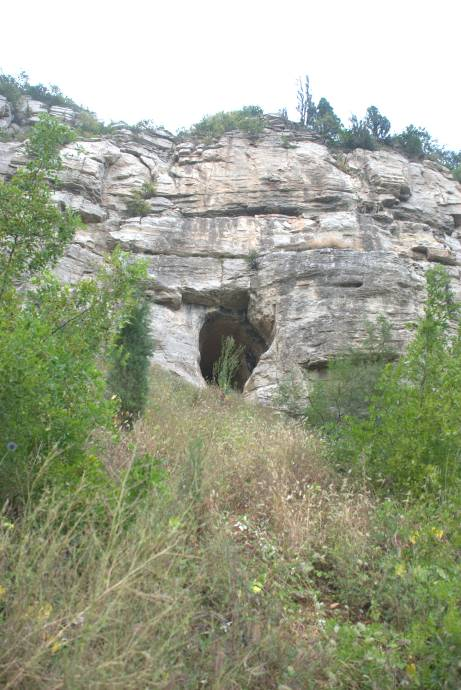

这是数年前在检查省级文物保护单位上院遗址时候的拙作,水平了了,贻笑大方,却是真情实感的流露。上院遗址是第四批山东省级文物保护单位,该遗址年代早、延续长、规模大、文化特征明显。特别是遗址之内的玄武洞,曾出土古脊椎动物化石,推测极有可能与古人类活动有关,对于古人类研究、史前聚落研究、人地关系演进以及完善青州地区考古文化序列研究均具有重要的意义。

图 一 上院遗址位置示意图

图 二 上院遗址远眺

图 三 上院遗址平面图

因水土流失及原土层厚薄不一,遗址堆积厚度存在较大的差异。地势越高,堆积相对较薄,山脚及河边谷地堆积最厚,遗址最厚处超过2米。经局部钻探发现,上院水库坝西河南岸,距圣水泉边地表以下1.5米仍有红烧土颗粒,据此推断该处文化层厚度有可能超过3米。由于遗址之上并未进行深耕,除自然因素外没有受到其它破坏,因此遗址文化层保存相对较好。

目前,青州地区北辛文化以前的新石器文化尚属空白。而放眼整个山东地区,旧石器时代考古,旧石器时代向新石器时代过渡的细石器时代考古都是学术界关注重点,同时也是薄弱之处。在古人类研究方面,除了新泰乌珠台和沂源扁扁洞以外,尚无其它发现。

图 四 玄武洞照片

早期墓葬,该墓葬发现于龙门山东部支脉山腰一处低矮断崖上。暴露人肢骨,从骨骼走向看,墓葬呈西南——东北向。人骨距地表约0.5米,填土与周围土层区别不明显,未见随葬品及葬具痕迹,怀疑为早期墓葬。具体葬式与墓葬结构不详。

窑址,位于墓葬东南方向,上山主干道右侧果园内,断崖上红烧土明显,烧土内包含有灰瓦等遗物,具体规模与结构不详。根据调查显示,该地距村内原来的白衣大士殿相去不远,或许与其有关。

汉代灰坑,位于水塘东南白虎山山腰部位断崖上,第三次全国文物普查实地调查验收阶段在断崖上发现汉代泥质灰陶罐。

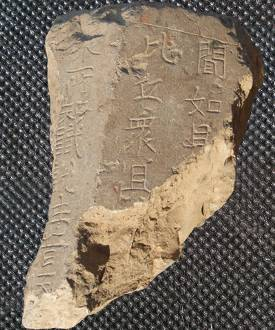

图 5 上院遗址出土遗物(1.石磨棒 2.铜镞 3.铁器)

铜镞,出土于上院村西拦水坝西南。青铜质,通长8厘米,镞为柳叶形,长 5.7厘米,截面为菱形。铤为圆柱形,长2.3厘米。

铁器,出土于修真宫前衡王府别墅地基下河沿处。

注:由于上院遗址未进行详细的考古勘探和试掘,所以目前所见遗址之上的遗迹数量有限,遗址的准确范围和年代还有待进一步认定。在目前发现的遗迹当中,玄武洞性质极为特殊也最为重要,但是由于没有明确的实物资料和鉴定结果,是否是人类活动遗迹暂且存疑。自第三次全国文物普查发现至今,山东大学历史文化学院任相宏教授、北京大学王幼平教授、山东博物馆自然部孙承凯主任、山东省文物考古研究院科技考古研究中心李罡主任、山东大学文化遗产研究院赵永生教授曾先到上院实地调查,对遗址的价值给予了肯定,同时也指出了工作中的不足和下一步的工作方向。目前,玄武洞遗址的研究工作已获国家文物局批复。下一步将按照方案进行科学的清理和研究,希望能有更具价值的发现。

除去上文所提的遗迹遗物,上院村尚有其它众多的遗存,它们共同谱写并见证了上院村悠久且灿烂的历史。

1.清凉寺遗址

青州市级文物保护单位。位于弥河镇上院村南清凉山上,当地称之为清凉老母庙。从现存的建筑基础判断,该遗址东西,南北各20米,占地面积约400平方米;调查显示,该建筑群正殿面阔三间,进深一间;西配殿面阔一间,进深一间;中央有三块石碑,大部分已失,仅留有一块石碑的上部分。1947年,临朐战役时,清凉寺为中国人民解放军华东野战军前沿观察所,天主堂为指挥部;后来因为年久失修,建筑坍塌,仅留有围墙基础,大量的砖瓦残片和巨石碑座。

图 6 清凉寺遗址照片及重修碑

青州市级文物保护单位。位于上院村南,清凉山北坡山脚。该碑有碑座及碑帽,碑座及碑身下部已经埋入地下。石灰石质,碑身宽62厘米,高130厘米,厚15厘米,碑座长90厘米,宽60厘米,有碑帽。碑刻正面记载着上院周围林木的基本情况,护林造林措施以及赏罚制度,背面为捐资立碑的人名。义坡碑反映了青州先民“天人合一”的朴素自然观,是人与自然和谐统一的重要实证。

青州市级文物保护单位。位于上院村西南,卧龙桥东南侧。碑身宽0.80米,厚0.18厘米,通高2.10米。碑文前半部分记载卧龙桥的位置、环境及修建原因,后半部分为善士名字及竖立年代。卧龙桥,因当地流传宋太祖赵匡胤落魄时曾在此桥上休息而得名。原为一小石桥,后因河道整治重修。

图 7上院碑刻(1.上院义坡碑 2.重修卧龙桥碑)

潍坊市级文物保护单位。位于圣水河北岸,当地人称“若瑟堂”。据考证,若瑟堂始建于清光绪二十九年(1903年),由法籍罗神父筹资建立;从1930年开始,法籍神父在若瑟堂开办学校,传播文化、教义;1935年,法籍袁神父出资,高志荣神父主持,在原基础上加盖一层钟楼、扩建两层楼房、门楼及九间平房,扩大了若瑟堂的规模。解放战争期间,若瑟堂曾经作为华东解放军某部指挥所;解放后,若瑟堂被改为上院村小学,到1968年又改为附近薄板台村、辛庄村、下院村和上院村合办的初级中学。

现在的若瑟堂,东西长31米,南北长54米。大门正对经堂八间,经堂东侧是一座尖顶十字架钟楼,高18.8米,大门西侧建有两层中式楼房。

图 8 上院天主堂外景

山东省级文物保护单位。位于上院村西南,现存旧址南北长44米,东西长17.85米。面积约785.4平方米。大殿坐北朝南,面阔三间,长11.3米,进深7米,高约15米,砖石砌墙,木构房顶,雕梁画栋,灰瓦覆顶,部分塌落;西南、东南为钟楼、鼓楼,均为方形,边长3.3米,高约4.5米,原嵌有“鲸音”,门前有古国槐1棵。文革期间修真宫大部分被毁,现已被照旧修缮。院内碑刻林立,对研究全真教龙门派及衡王世家具有重要意义。

图 9 修真宫外景

历史长河在这片土地上缓缓地流过,上院逐渐由原始聚落演变为现在的美丽乡村。村内的古树、寺院、教堂、碑刻、化石都被深深地印上了历史的印记,同时也向世人展示着上院古老、辉煌、多元的历史文化。巍峨的高山,潺潺的流水,郁郁葱葱的植被以及沁人心脾的清新空气更赋予她纯净而自然的魅力。